'굴피집 주인 정상흥 씨'에 해당되는 글 1건

- 2008.08.19 48년째 굴피집 지키며 사는 노인 15

48년째 산꼭대기 굴피집 지키며 살아온 노인

삼척시 신기면 대평리 버들골에서 남쪽으로 뻗쳐 난 골짜기를 따라 올라간다. 사무곡(士武谷)에 홀로 굴피집을 지키고 산다는 정상흥 씨(77)를 만나러 가는 길이다. 한 오리쯤 계곡을 따라가다 보면 비탈진 산길이 나오는데, 여기가 굴피집으로 가는 유일한 길이다. 때는 한여름이어서 비탈길을 오를 때마다 땀이 비오듯 쏟아진다. 그렇게 십리쯤 산을 오르자 8부 능선쯤에서 약간의 평지가 펼쳐지며 굴피집 두 채가 눈에 들어왔다. 오른쪽에 있는 굴피집은 서까래가 내려앉고 지붕에도 잡풀이 돋은 것을 보면 빈집이 분명하고, 왼편에 자리한 멀쩡한 굴피집이 정씨 노인이 사는 집일 터이다. 집 옆으로는 옛날 불밭(火田)으로 일궜을 비탈밭들이 아무도 돌보는 손이 없었던 모양인지 온통 억새며 망초대로 뒤덮여 있다. 이런 곳에 사람이 살고 있었다니! 그저 기가 막히다는 생각밖엔 들지 않는다.

잠시 후 인기척을 내며 굴피집 마당으로 들어서자 머리가 희끗희끗한 분이 방문을 빼꼼 열며 내다본다. 정상흥 씨다. 서른살 때 산 아랫녘에서 이 곳 사무곡으로 올라와 48년째 굴피집을 지키며 살았다고 한다. 아들 딸 4남매도 여기서 다 키워 내보냈다. 수십년 전만 해도 이 곳에는 열댓집 정도가 불밭을 일구며 살았다고 한다. 사무곡뿐만 아니라 건너편에 보이는 큰병산 8부 능선에도 꽤 여러 채의 집이 있었다고 한다. 그 때만 해도 이 곳의 집들은 대부분 억새로 지붕을 이은 샛집이거나 굴피집이었다. 이들 산중의 두메마을이 없어진 것은 70년대에 대대적으로 벌어진 화전정리사업 때문이다. 그 때 이 곳에 살던 화전민들은 집과 밭을 놓아두고 쫓겨날 수밖에 없었다.

현재 그가 살고 있는 굴피집은 48년 전 이 곳으로 왔을 때 손수 목수며 미장이가 되어 지은 집이라고 한다. 그 전에 있던 집은 사방 네칸짜리 너와집이었지만, 불에 타는 바람에 불탄 자리에 새로 굴피집을 지은 것이란다. 특별히 굴피집을 지어야겠다는 생각은 없었지만 주변에 흔한 것이 굴참나무였으므로 굳이 다른 집을 지을 생각도 없었다. 50년이 다 되어가는 굴피집. 사실 굴피집을 지켜간다는 것은 여간 번거로운 일이 아니다. 굴피지붕의 수명이 20년은 된다고는 하지만, 수시로 덧덮어주지 않으면 빗물이 새기 십상이다. “지끔 사람덜은 굴피 이을줄 몰래가지구 얼마 전에두 혼자 이거 잇는데 일주일 걸렸다니까네. 이 지붕 이은 지가 5년 됐어요. 5년 넘으니까네 풀이 막 나구, 그래 다시 일 때가 됐지. 메칠 전에 새루 이걸 잇다니까 비가 와서 상긋 안 잇구 있어요. 여긴 함석같은 거 이으면 안돼요. 바람이 세나서, 산이 높으니까네, 함석이 다 날라가요.”

굴피지붕의 재료가 되는 굴피를 채피하러 갈 때는 낫과 지게만 지고 나가면 된다. “한번 껍질 뻬끼구 3년 지나면 속껍질이 이래 나와서 괜찮아요. 뻬낄 때 상하지 않게만 뻬끼면, 생기구, 또 생기구 허니까.” 굴피를 벗길 때 너무 어린 굴참나무는 껍질이 얇아서 못쓰고, 너무 큰 나무는 억세서 또 못쓴다고 한다. 적당히 자란 나무라야 껍질도 부드럽고 잘 벗겨진다는 것이다. 굴피 채피를 할 때는 처서 이전인 8월 정도에 하는 것이 좋다. 처서가 지나면 물이 안 올라 잘 벗겨지지 않기 때문이다. 그에 따르면, 이 지역에서는 일제시대 때만 해도 굴참나무 껍질을 곡식 공출해가듯 징수해갔다고 한다. 굴피가 코르크 병마개를 만드는 원료가 되기 때문이다.

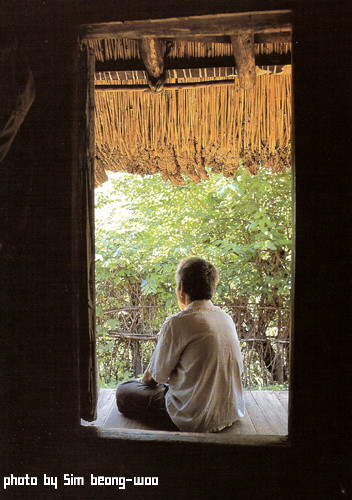

사무곡에 있는 그의 굴피집은 대지 90평 정도에 세칸(두 개의 방과 부엌, 툇마루)으로 지어졌는데, 마디가 가는 산죽으로 지붕속을 하고 그 위에 굴피를 여러겹 덧덮는 방식으로 지붕을 이었다. “이게 추울 것같지만, 여름에는 선선하고, 겨울에는 들 추워요. 빗물도 안새고.” 부엌에는 산중의 굴피집이나 너와집에서만 볼 수 있는 화티도 옛 모습 그대로 남아 있다. 지붕 속에 넣는 산죽으로는 댓자리도 만들어 방바닥에 깔아놓았는데, 이 또한 산중의 굴피집에서 흔히 하는 방식이다. 그에 따르면, 처음에는 억새풀처럼 생긴 ‘부들’이란 것으로 ‘부들자리’를 깔았으나, 1년도 안돼 썩는 바람에 산죽으로 댓자리를 만들어 깔았더니 10년은 너끈히 가더라는 것이다.

옛날 이 곳에는 약초밭이 유난히 많았다. 땅이 좋아서 약초가 곧잘 됐기 때문이다. 그래서 그는 사람들이 다 떠난 뒤에도 약초 농사만은 놓지 않았는데, 중국산 약초가 들어오면서 인건비도 건지지 못해 갈아엎었다고 한다. “황개(황기), 도라지, 더덕, 뭐 이런 게 잘 돼 그런 거 하구. 교통이 불펜해서 그렇지 여게가요, 황개하면 그래 잘 돼요. 보리, 감자, 옥수수, 콩도 잘 되구. 흙이 좋애가지구, 옛날에는 할아버이덜이 곡석 잘 되니까네 안내리가구, 밑에 있던 사람덜도 올러오구 그랬어요. 비료 안 치구 막 갈아두 잘돼요.” 한때는 소도 여러 마리 키웠는데, 자식들이 크면서 한 마리씩 팔아넘겨 지금은 외양간이 텅 비었다. “마이 믹을 때는 댓바리씩 믹있죠 뭐. 그래두 그걸루 애들 공부두 갈치구, 댕기며 쓰는 거 다 하구.”

사실 이 깊은 산중에서 홀로 굴피집을 지키고 산다는 것은 불편함과의 싸움이다. 우선 전기도 들어오지 않아 밤에는 등잔불 신세를 져야 한다. 전자제품이라고는 40년 된 트랜지스터 라디오가 고작이어서 주먹보다 큰 건전지를 붙여야 겨우 소리가 난다. 우물이 있거나 수도 시설이 있는 것도 아니어서 수백미터 떨어진 계곡까지 가서 우물물도 길어와야 한다. 과거에는 비가 올 때 빗물을 받아놨다가 설거지물이나 소여물 끓일 물로 썼다고 한다. 한겨울에 눈이라도 올라치면 마을 아래까지 내려가는 것은 엄두도 낼 수 없다. “옛날에 눈이 마이 올 때는 석자(90센티미터)씩이나 왔어요. 눈 오면 산돼지 잡으러 마이 댕기구, 물 길러 갈 때두 살피(설피) 신구 댕기구. 겨우내 낭기(나무) 백 짐은 때요. 그래 하루에 두 짐씩 낭기를 했다니까네. 신기면까지 거리가 멀구 물두 져다 먹어야 하니까네 그 전에는 부인덜이 심이 들었지. 물동이 이구 지구 다니니까네.”

그렇게 불편하고 외롭게 사는 것이 지겹지 않느냐고 묻자, 그는 오히려 좋다고 말한다. “혼차 사는 게 펜해요. 낮에는 가끔 약초 캐러 나가구, 누가 오면 놀구, 날 더우면 쉬구, 저물면 들어와 자구, 혼자 잡곡 먹구, 약초 캐구, 봄에는 두릅 따구, 여름에는 초피 따구, 그렇게 살어요. 전에는 개를 한 마리 키웠는데, 산짐승이 나타나면 울구, 사람이 나타나도 울구, 그래 개가 짖으면 괜히 산짐승이 왔나 겁이 나기도 했는데, 개를 키우지 않으니까 외려 사람이 왔는지 짐승이 왔는지 조용한 것이 더 나요.” 그는 그렇게 산꼭대기 굴피집에서 집과 함께 늙어가고 있다.

* 그래야 한다면 그래야 한다:: http://gurum.tistory.com/

'여행_증후군' 카테고리의 다른 글

| 한국의 아마존, 왕피천에 가다 (2) | 2008.09.04 |

|---|---|

| '뒤웅박 팔자' 뒤웅박은 이것 (9) | 2008.09.02 |

| 소쇄원은 지극하고 명옥헌은 그윽하다 (10) | 2008.08.24 |

| 가장 아름다운 마천 다랑논과 안개 (3) | 2008.08.22 |

| 생명의 우포늪과 죽음의 언덕 (3) | 2008.08.20 |

| 가장 아름다운 돌너와집 (12) | 2008.08.17 |

| 담양으로 떠나는 죽물 여행 (10) | 2008.08.01 |

| 가장 아름다운 길 사라지는가 (1) | 2008.07.31 |

| 바다의 성, 독살을 아십니까? (10) | 2008.07.29 |

| 나만의 제주 풍경 포인트 10곳 (12) | 2008.07.28 |