알타이에서 빈둥거리기

처음 몽골을 여행할 때는 배낭 속에 <오래된 미래>가 있었고,

두 번째 여행할 때는 <미국의 송어낚시>가 있었다.

둘 다 세 번 이상 읽은 책이므로 굳이 독서를 위해 가져간 책이 아니다.

그냥 몽골에 어울리는 책이라고 생각했다.

굳이 어울리지 않아도 상관없었다.

그것이 설령 <오래된 송어낚시의 미래>면 또 어떤가.

알타이에 도착한 첫날은 아무 생각없이 빈둥거렸다.

숙소에 배낭을 풀고, 긴장도 풀고

삐걱이는 침대 위에서 허리가 아플 때까지 누워 있다가

델리카 트렁크에 실려 뜨뜻미지근해진 맥주 한 캔을 꺼내 절반쯤 마셨다.

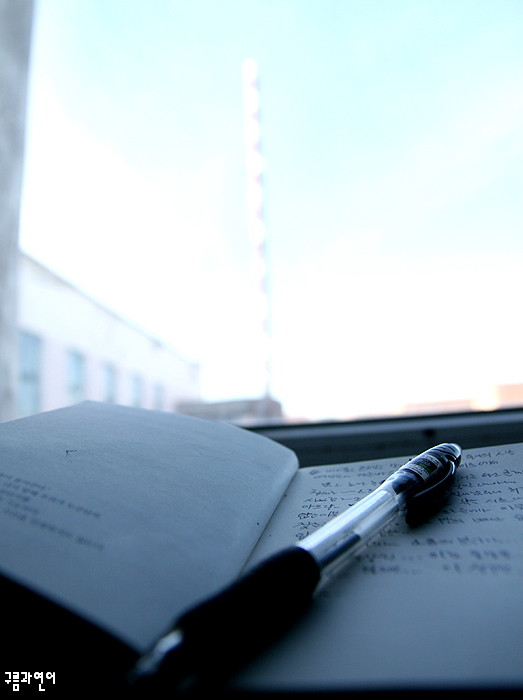

여름용 카키색 침낭 하나에 검은색 겨울 점퍼, 손전등과 여행용 컵, 몇 장 남지 않은 물티슈, 충전기와 배터리, 레모나 반통, 바람 빠진 얼룩무늬 목베개, 달랑 남은 담배 두갑, 그림 그리듯 몽골을 받아적은 수첩과 볼펜 한 자루…….

내게 남은 것들은 남지 않아도 상관없는 것들뿐이었다.

없으면 없는대로 참을 수 있는 곳이 몽골이므로.

한참을 빈둥거렸는데도 해가 지지 않아서 나는 어슬렁어슬렁 호텔 밖으로 나선다.

몽골견 서너 마리가 내 앞을 지나쳐 게르촌으로 사라진다.

시장은 진작에 파했고, 거리에는 이따금 모래 돌풍만 분다.

주유소 뒤편의 화력발전소에서 퇴근한 아가씨 한 명이 거리의 술주정꾼을 지나쳐

영어 욕설이 적힌 담벼락 밑을 종종걸음친다.

담배를 피우며 누군가를 기다리고 있다.

누군가는 지나가고, 누군가는 기다린다.

나는 주유소 앞 공터에 길짐승처럼 앉아서 지나가는 모든 것을 구경한다.

지나가는 오토바이와 모래바람과 구름같은 시간들.

오랜 동안 나는 몽골 여행을 기다려왔지만,

몽골에 온 이후로 나는 너무 많은 것들을 지나쳤다.

사실상 머물거나 기다리는 것은 여행자의 몫이 아니었다.

여행은 언제나 ‘가는 것’이었므로,

어쩔 수 없이 나는 예정된 시간과 장소를 옮겨다니는 길짐승이었다.

이렇게 아무것도 하지 않고 빈둥거리는 것이 도대체 얼마만인가.

나는 오랜만에 찾아온 빈둥거림을 즐겼다.

황혼이 지난 알타이의 하늘도 빈둥거리며 어두워졌다.

한낮의 삭막함은 곧 저녁의 적막함으로 돌변했다.

‘다행이야’라고 나는 혼자 중얼거렸다.

다행히도 알타이는 예상대로 황량했고, 아무것도 없었다.

만일 알타이가 예상 밖으로 화려하고 아름다웠다면 나는 낙담했을지도 모른다.

“아마 그랬다면 이런 빈둥거림도 없었겠지.”

나는 나무늘보처럼 눈을 껌벅이며 숙소로 되돌아왔다.

딱히 숙소로 돌아갈 이유는 없었지만, 거리에 남아 있을 이유도 없었다.

<미국의 송어낚시>는 왜 여기까지 끌려왔는지 알 수 없다는 듯

침대맡에 아무렇게나 뒹굴고 있었다.

그렇게 나는 아무것도 하지 않을 자유를 만끽했다.

* 맛있는 알타이의 푸른바람:: http://gurum.tistory.com/

'몽골_몽골' 카테고리의 다른 글

| 알타이에 눈 내린다 (6) | 2009.02.26 |

|---|---|

| 몽골 닌자, 금을 찾아 떠도는 사람들 (10) | 2009.02.23 |

| "지구의 소리를 들어라!" (7) | 2009.02.18 |

| 몽골, 새의 낙원에 가다 (3) | 2009.02.15 |

| 몽골의 말, 달마시안 닮았어 (6) | 2009.02.11 |

| 몽골의 만둣국 너무 느끼해 (9) | 2009.01.28 |

| 조랑말의 몽골어는 '조로몰' (16) | 2009.01.21 |

| 5일 꼬박 달려 알타이에 도착하다 (9) | 2009.01.19 |

| 가장 멋진 유목민 도시, 울리아스타이 (10) | 2009.01.13 |

| 몽골 전통차, 수테차 어떻게 만들까? (6) | 2009.01.11 |