가장 아름다운 곶감마을

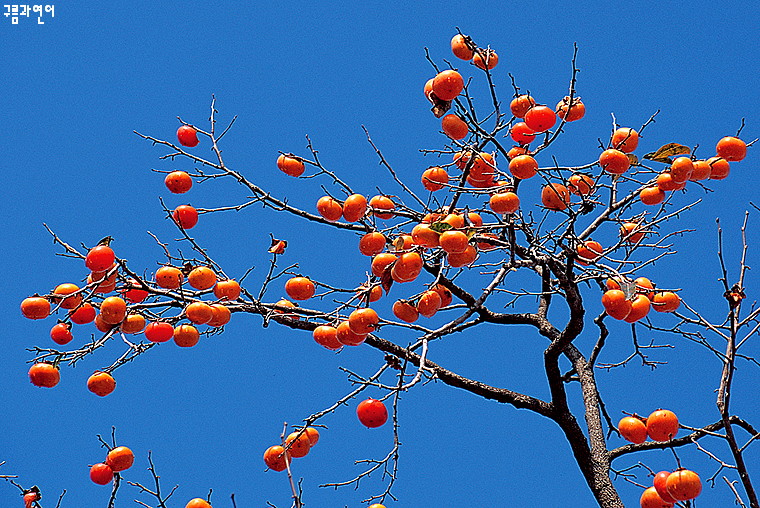

가을로 접어든 영동은 막 물들기 시작한 단풍으로 울긋불긋 그 고운 자태를 드러내고 있다. 영동에서도 상촌면이라 하면, 사실 군내에서는 가장 궁벽한 고을로 통한다. 그 궁벽한 고을로 접어드니 사방이 온통 주홍색 감을 주렁주렁 매단 감나무 천지다. 만산홍엽에 주홍감이라! 눈을 뗄 수 없는 이러한 아름다운 풍경은 면 소재지를 지나 물한계곡이 있는 물한리까지 내내 이어진다. 물한리는 영동에서 알아 주는 곶감마을이며, 내가 만난 곶감마을 가운데 가장 아름다운 곶감마을이다. 곶감마을답게 마을로 들어서는 들머리부터 길을 따라 온통 주황색으로 물든 감나무를 만날 수 있다.

마을로 들어서니 여기저기 장대를 들고 감나무에 올라 감을 따는 모습이 흔하게 눈에 띈다. 물한리 맨 윗마을인 한천마을에서 우리는 한창 감을 따고 있는 두 노인을 만났다. 나흥석 할아버지와 주병열 할아버지. 젊은 사람들이 장에 가는 바람에 손수 장대를 들고 나섰다. “올핸 감이 흉작이 들어 이래 감이 마이 빠졌어유. 그래두 어떤 거는 나무 하나에 한동(100접)씩 따능 게 있어유. 보통은 나무마다 20~30접(한접에 100개)은 나와유. 이건 무동시래서 해갈이가 없어유. 다른 감나무는 보면, 나무를 뚝뚝 꺾어놓기 땜에 그 다음 해에는 많이 안 열어유. 그래서 곶감 하는 감나무는 한해 마이 열면 한해는 안 열구 그래유.” 주병열 할아버지의 말이다.

그에 따르면 한천마을 열댓 가구 가운데 곶감 깎는 집은 절반이 훨씬 넘는다고 한다. 물한리의 다른 마을인 핏들과 가리점 등도 모두 절반 이상 곶감을 내는 집이란다. “여기서는 원래 먹감이라구, 홍시는 안해유. 무동시 아니면 빼조리(고동시)쥬. 빼조리는 곶감두 깎구, 홍시두 먹구, 울커서두 먹는 거유. 다른 감보다 무동시는 좀 늦게 따유. 원래는 서리 맞구 따야 곶감 하기 좋대유. 비가 오면 곶감이 못써유. 감 매달구 나서 볕이 나야 분이 잘 나구, 비오면 물러뻐려유. 물르니까 타래 달아놓은 것두 떨어져뻐려유. 이게 분이 잘 나면 밀가루처럼 뽀얗구유, 그러면 그게 아주 달어유.” 물한리에서는 대부분의 집에서 씨 없는 곶감(무동시)을 낸다. 또 한 가지 다른 지역의 곶감마을과 달리 이 곳에서는 아직도 곶감을 일일이 손으로 깎는 전통적인 방법을 지켜오고 있다. 이른바 손갖감마을인 셈이다. 물론 곶감을 내는 분들이 대부분 연세가 많은 분들이기 때문에 기계를 쓰지 않는 것이지만, 그로 인해 물한리 곶감은 영동에서도 가장 알아 주는 곶감으로 통한다.

마을에 젊은이가 별로 없다는 것은 감을 따기가 쉽지 않다는 말이나 다름없는데, 그 때문인지 물한리에서는 주로 일요일이나 휴일날이 감 따는 날이다. 외지에 나갔던 젊은 사람들이 일부러 들어와 감 따는 일을 도와주기 때문이다. 가리점에서 만난 김종오 씨도 일부러 마을에 들어와 작은집 감 따는 일을 이틀째 도와 주고 있었다. “이틀 동안 한 나무에서 40접 정도 땄어요. 이것두 오래 따다 보면 팔이 굳어요. 장대를 이래 계속 들구서 따야 하니까, 힘들죠. 고개도 아프구요.”

보통 곶감을 만들기 위한 감(둥시, 수시, 월하시, 고종시 등)은 찬이슬이 맺힌다는 한로 때부터 서리가 내린다는 상강 사이, 즉 10월 말~11월 초에 많이 따는데, 감이 곶감이 되기까지는 여러 과정과 정성, 시간이 필요하다. 우선 감을 따고 나면, 가장 먼저 껍질을 깎아내는 과정을 거쳐 꼬챙이나 줄에 일정량씩을 꿰어 바람이 잘 통하고 햇볕이 잘 드는 감타래(건조대)에 매달아 약 한달 정도 건조시킨 뒤, 표면에 흰가루(포도당)가 생기면서 당도가 높아지면 완전한 곶감이 된다.

감은 한 해가 풍년이면 그 다음해는 반드시 흉년이 든다. 많이 여는 해에 감을 따느라 가지를 뚝뚝 분질러놓는 통에 이듬해에는 감나무가 제 몸을 먼저 다스리는 것이다. 사는 이치가 다 이렇다. 풍년이 가면 흉년이 오고, 흉년이 지나면 풍년이 오는 것이다. 보통 감나무에는 30접 이상의 감이 달린다. 물론 큰나무는 100접의 감을 매달기도 한다. 물한리의 감은 홍시감이 아니라 ‘먹감’이라 불리는 ‘무동시’(무종시, 씨 없는 감) 아니면 ‘고동시’다. 고동시를 여기서는 ‘빼조리’라고 한다. 무동시는 다른 감보다 늦게 따는데, 서리 내릴 때까지 감을 따기도 한다.

물한리 핏들마을에서 만난 박희정 씨는 때마침 감나무에 올라 감을 따고 있었다. 그가 긴 장대를 하늘 높이 올려 감꼭지를 당길 때마다 주황색 감이 두세 개씩 달려 내려온다. 어느 새 그가 허리에 찬 감망태에도 감이 한가득이다. 오전 내내 그는 어제와 오늘 딴 감을 깎아 오후에는 감타래에 내다건다. 그의 아내가 밑에서 감을 집어주면 그는 감을 받아 순식간에 줄에 꿰어단다. 눈 감고도 손발이 척척 맞는다. 반나절 넘게 나는 박희정 씨 집과 감타래에 머물다 오후 늦게서야 길을 나선다.

물한리를 비롯해 물한계곡 주변의 감나무 물결은 아래로 아래로 흘러 상도대리로 이어진다. 상도대리 수리너미에서 만난 노부부도 감타래에 곶감을 매달고 있었다. 할머니가 밑에서 감을 깎아 두 개씩 쌍을 지어 줄을 매어놓으면 할아버지는 감타래에 올라 싸릿가지로 만든 감꽂이에 차례로 곶감을 매단다. 곶감을 매다는 방법은 두 가지다. 길게 한 줄로 감꼭지를 매달기도 하고, 감꽂이에 두 개씩 쌍을 지어 감을 매달기도 한다. 거동이 불편해서 감도 딸 수 없다는 할아버지가 사다리를 타고 감타래에 올라 감을 매달고, 허리가 아프다는 할머니가 밑에서 감을 깎아 올려주는 모습은 숭고해 보이기까지 하다.

* 구름을 유목하는 옴팔로스:: http://gurum.tistory.com/

'여행_증후군' 카테고리의 다른 글

| 허리 굽어 돌미역 따는 할머니 (9) | 2009.03.28 |

|---|---|

| 사라져버린 가장 아름다웠던 초가 (6) | 2009.03.23 |

| 이랴이랴 어뎌어뎌, 소 몰고 오다 (6) | 2009.01.24 |

| 그 많던 집안신들은 다 어디로 갔을까 (5) | 2008.12.19 |

| 낡고 늙은 이 한장의 사진 (13) | 2008.11.09 |

| 사라져가는 풍장형 가묘, 초분 (6) | 2008.10.30 |

| 한국을 대표하는 습지들 (19) | 2008.10.30 |

| 헤이리, 박지성, 노란옷의 가을 (9) | 2008.10.24 |

| 삼척 황조리에 찾아온 가을 (7) | 2008.10.20 |

| 깨타작 콩타작, 고양이 손이라도 빌려야 (4) | 2008.10.08 |