한 많은 새우젓 포구 전장포

아리랑 전장포 앞바다에

웬 눈물 방울 이리 많은지

각이도 송이도 지나 안마도 가면서

반짝이는 반짝이는 우리나라 눈물 보았네

(중략)

바람만 불어도 징징 울음 나고

손가락만 스쳐도 울음이 베어나올

서러운 우리나라 앉은뱅이 섬들 보았네

아리랑 전장포 앞바다에

웬 설움 이리 많은지

아리랑 아리랑 나리꽃 꺾어 섬그늘에 띄우면서

-- 곽재구, <전장포 아리랑> 중에서

1980년대 시인 곽재구는 임자도에서 만난 전장포를 이처럼 아프게 노래한 적이 있다. 묵묵히 이 나라 한 구석에서 땀 흘리며 살아가는 전장포 어부들의 삶을 보면서 시인은 잘못된 시대의 슬픔을 더 아리게 느꼈을 터이다.

과거 울릉도에서는 오징어가 풍년이어야 시집을 간다지만, 임자도에서는 새우가 풍년이어야 시집을 간다는 말이 있다. 오래 전 법성포가 조기 파시로 유명했다면 전장포는 손꼽히는 새우 파시로 알려진 곳이었다. 그러나 그 옛날 새우잡이 어부들과 새우젓 장사치들이 왁자하게 막걸리와 새우젓 이야기로 취하던 선술집은 대부분 문을 닫았고, 새우젓 토굴과 좌판과 구경꾼들도 예전처럼 북적거리지 않는다. 그래도 자부심만은 버릴 수 없었던 전장포의 어부들만 그 때나 지금이나 묵묵히 새우잡이에 팔을 걷어부치고 있다.

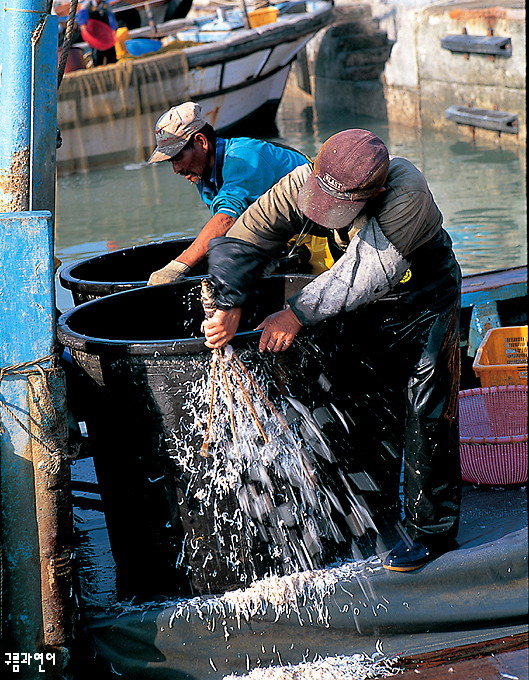

임자도의 늦가을은 새우철이다. 요즘 전장포는 새우배들이 하루 두 번 만선 꽁무니에 한떼의 갈매기를 몰고 포구로 돌아오는 풍경이 한창이다. 새우배가 도착하면 포구는 금새 분주해진다. 기다리던 아낙들은 때를 맞춰 배 위로 뛰어오르고, 숨 돌릴 틈도 없이 선상에서 새우를 치고 고르는 바쁜 작업이 시작된다. 새우를 잡아오면 가장 먼저 채반 가득 새우를 담아 깨끗한 물에 씻어내는 ‘새우치기’ 과정에 들어간다. 물을 담은 고무 함지 위에 새우가 담긴 채반을 팽이 돌리듯 휙휙 돌리면 새우만 밑으로 빠지고, 이물질이나 잡고기는 채반에 남게 되는데, 이것이 새우치기다.

하지만 이 젓새우 속에 병어나 다른 치어들이 섞여 있어 ‘젓칼’로 잡고기를 솎아내는 과정을 거쳐야 한다. 신기하게도 함지에 젓칼을 넣어 긁어낼 때마다 새우는 남고 잡고기만 젓칼에 걸려 올라온다. 이 과정을 팔이 아프도록 한 뒤에야 젓 담을 새우만 남게 되는데, 이것을 한번 더 바구니에 넣어 깨끗한 물로 씻어낸다. 그리고는 이것을 비닐천막 위에 수북하게 부어놓고 소금을 뿌린 뒤 삽으로 골고루 비벼 젓통에 담는다. 따로 골라낸 큰새우는 수염이 다치지 않도록 조심스럽게 새우젓을 담는데, 수염이 안 다친 것일수록 더 나은 값을 받을 수 있다.

20년째 전장포에서 새우잡이를 해온 양성호 씨에 따르면 전장포에서는 가을에 담는 추젓의 경우 200킬로그램 한 드럼에 최하 30만원, 최고 90만원 정도이며, 육젓의 경우 한 드럼에 평균 몇 백만원에서 비싸게는 1천만원까지 한단다. “내가 열다섯 살 때부터 새우배를 탔어요. 아버님이 전에 하셨으니까, 2대째 새우잡이를 하는 셈이죠. 예전에는 전장포에 새우잡이 나가는 풍선배(돛단배)가 많았어요. 그 뒤에는 ‘멍텅구리’라 불리는 무동력선이 나왔죠. 전장포 새우가 유명해서 전에는 전국의 70퍼센트가 여서 팔려 나갔어요. 새우는 모래가 많은 곳에 서식하고, 거기에 알도 낳는 놈인데, 임자도 부근에는 바닷속에 모래가 많아 자연히 새우도 많은 거요. 그런데 요즘 임자도 부근에서 모래 채취선이 무분별하게 모래를 채취하는 통에 새우 서식처가 파괴되고 있어요.”

새우젓은 우리네 전통 발효식품인 젓갈의 대명사다. 새우젓은 그냥 고춧가루에 깨소금을 무쳐 반찬으로 내놓아도 좋지만, 김치를 담글 때 없어서는 안 되는 기본재료로 널리 쓰였다. 또한 돼지고기를 먹을 때도 탈을 없애 준다 하여 빠지지 않았던 것이 새우젓이다. 새우젓은 크게 오젓, 육젓, 추젓으로 나뉘는데, 오젓은 5월에, 육젓은 6월에, 추젓은 가을에 잡아 그렇게 불린다. 보통 새우젓 가운데는 육젓을 으뜸으로 치는데, 이는 산란기인 6월에 새우는 살이 통통하게 올라 있기 때문이다. 보통 육젓은 반찬용으로 많이 쓰이며, 김장용으로 많이 쓰이는 것은 가을에 나는 추젓이다.

* 구름을 유목하는 옴팔로스:: http://gurum.tistory.com/

'가고싶은_섬' 카테고리의 다른 글

| 우리 섬에 이런 곳이: 이색해변 3곳 (7) | 2009.07.31 |

|---|---|

| 내 맘대로 다시 뽑은 우도8경 (13) | 2009.07.20 |

| 섬에서 즐기는 호젓한 낭만해수욕장 Best 5 (15) | 2009.07.16 |

| 평생 제주민속에 몸바친 진성기 관장 (6) | 2009.01.15 |

| <1박2일>로 더 유명해진 외연도 (7) | 2008.12.30 |

| 보았는가, 성인봉 원시림 단풍 (5) | 2008.11.01 |

| 보길도의 푸른 절경에 취하다 (0) | 2008.10.15 |

| 새떼처럼 흩어진 섬들의 어미, 조도 (14) | 2008.10.13 |

| 詩로 만나는 제주도의 하늘 땅 (0) | 2008.10.05 |

| 바다의 열대우림, 잘피밭을 만날 수 있는 섬 (3) | 2008.10.02 |